|

Die antiken Städte waren, nicht anders

als die heutigen, Schmelztiegel verschiedener Ethnien und eine

Ansammlung verschiedener sozialer Schichten. In Trier lebten

neben den einheimischen Adeligen aktive und ausgeschiedene Militärs,

zugezogene Beamten und Zivilisten sowie die einfachere Bevölkerung,

Freigelassene und zahlreiche Sklaven zusammen. Mit der Besetzung

des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg ab ca. 45/50

n. Chr. wurde ein zu dieser Zeit kaum besiedeltes Gebiet

Teil des Imperium Romanum. Archäologisch lässt sich

keine nennenswerte einheimische Bevölkerung nachweisen – nach

heutigem Forschungsstand brach die keltische Besiedlung im Laufe

des 1. Jahrhunderts vor Christus bis auf wenige Fundpunkte am

Hochrhein und in der Bodenseeregion ab. Im Oberrheintal und im

Mündungsgebiet des Neckars um Ladenburg und Heidelberg siedelten

kleinere Gruppen von Germanen aus dem elbgermanischen Kulturkreis – die

so genannten Oberrheingermanen und Neckarsueben, die in der ersten

Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus

mit Billigung Roms zugezogen waren. Die antiken Städte waren, nicht anders

als die heutigen, Schmelztiegel verschiedener Ethnien und eine

Ansammlung verschiedener sozialer Schichten. In Trier lebten

neben den einheimischen Adeligen aktive und ausgeschiedene Militärs,

zugezogene Beamten und Zivilisten sowie die einfachere Bevölkerung,

Freigelassene und zahlreiche Sklaven zusammen. Mit der Besetzung

des heutigen Bundeslandes Baden-Württemberg ab ca. 45/50

n. Chr. wurde ein zu dieser Zeit kaum besiedeltes Gebiet

Teil des Imperium Romanum. Archäologisch lässt sich

keine nennenswerte einheimische Bevölkerung nachweisen – nach

heutigem Forschungsstand brach die keltische Besiedlung im Laufe

des 1. Jahrhunderts vor Christus bis auf wenige Fundpunkte am

Hochrhein und in der Bodenseeregion ab. Im Oberrheintal und im

Mündungsgebiet des Neckars um Ladenburg und Heidelberg siedelten

kleinere Gruppen von Germanen aus dem elbgermanischen Kulturkreis – die

so genannten Oberrheingermanen und Neckarsueben, die in der ersten

Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus

mit Billigung Roms zugezogen waren.

Auch wenn sich die Amtsträger in ihrer offiziellen Rolle

stets mit Toga darstellen ließen, so wurde die Toga selbst

von Männern mit Bürgerrecht sicher nur selten angezogen;

das meterlange Stoffgewand, welches aufwendig um den Körper

drapiert wurde, war kaum alltagstauglich.

|

Gerade

aus den Provinzen mit einem hohen Anteil keltischstämmiger

Bevölkerung ist bekannt, dass der so genannte gallische

Kapuzenmantel, ein ponchoartiges Kleidungsstück äußerst

beliebt war. Da der Kapuzenmantel bei nasser und kalter Witterung

gut warm und trocken hielt, ließ Kaiser Caracalla gar seine

Soldaten damit ausrüsten. Eine als „Treverermännchen“ bekannte,

in Trier gefundene Bronzestatuette, zeigt einen Mann in dieser

typisch keltischen Tracht: Gamaschen um die Unterschenkel und

Schnürschuhe vervollständigen das Allwetter-Outfit.

Zur Zeit der Römer setzte sich die Bevölkerung im zivilen

und militärischen Bereich aus einem bunten Gemisch zusammen:

Zu einem großen Teil handelte es sich um Kelten aus Gallien,

jedoch sind auch Bewohner aus anderen Regionen des Reiches nachgewiesen,

etwa aus Nordafrika, aus Britannien oder Spanien. Gerade

aus den Provinzen mit einem hohen Anteil keltischstämmiger

Bevölkerung ist bekannt, dass der so genannte gallische

Kapuzenmantel, ein ponchoartiges Kleidungsstück äußerst

beliebt war. Da der Kapuzenmantel bei nasser und kalter Witterung

gut warm und trocken hielt, ließ Kaiser Caracalla gar seine

Soldaten damit ausrüsten. Eine als „Treverermännchen“ bekannte,

in Trier gefundene Bronzestatuette, zeigt einen Mann in dieser

typisch keltischen Tracht: Gamaschen um die Unterschenkel und

Schnürschuhe vervollständigen das Allwetter-Outfit.

Zur Zeit der Römer setzte sich die Bevölkerung im zivilen

und militärischen Bereich aus einem bunten Gemisch zusammen:

Zu einem großen Teil handelte es sich um Kelten aus Gallien,

jedoch sind auch Bewohner aus anderen Regionen des Reiches nachgewiesen,

etwa aus Nordafrika, aus Britannien oder Spanien.

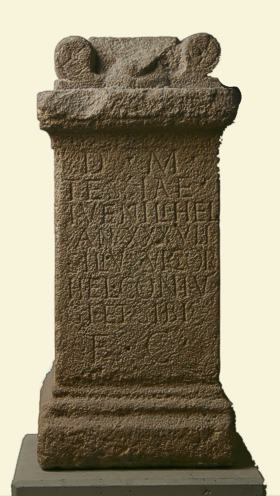

Biografische Details einzelner Stadtbewohner erfahren wir aus

Grabinschriften, aber auch aus Skulpturen und Porträts.

So berichtet ein Grabstein aus Rottenburg vom Tod der Ehefrau

des Silius Victor. Er musste Tessia Iuvenilis mit 37 Jahren zu

Grabe tragen. Beide legten anscheinend Wert auf ihre Zugehörigkeit

zum keltischen Stamm der Helvetier, denn dies ließen sie

in der Inschrift ergänzen.

Steinerne Statuen von Kindern wurden in einem Tempelbezirk vor

den Toren Triers gefunden. Da die Kindersterblichkeit in der

Antike hoch war, stiftete man Statuen von Kindern, um den Schutz

der Götter zu erbitten. Eine Beobachtung ist dabei besonders

interessant: Bei den Gräbern finden sich mehr Knaben- als

Mädchenstatuen. Dies gilt als Indiz dafür, dass männlichen

Nachkommen mehr Wertschätzung entgegengebracht wurde. Beeindruckend

sind auch die Porträts von Grabdenkmälern der Oberschicht,

die sich in Trier vielfach erhalten haben. Nicht nur der Familienvater,

der Pater familias, und seine Familie wurden dargestellt, sondern

auch die verdiente Dienerschaft, wie das Porträt eines Mannes

mit Hasenscharte zeigt. Bezeichnend ist hier die Hasenscharte,

denn die Darstellung von körperlichen Gebrechen war für

Angehörige der Elite nicht üblich. |