|

Germaneneinfälle, häufige Regierungswechsel, Gegenkaiser,

Kriege im Osten und eine Inflation stürzten das Römische

Reich im 3. Jahrhundert nach Christus in eine schwere Krise,

von der das rechtsrheinische Gebiet besonders betroffen war.

Soldaten wurden vom Limes abgezogen, daher war die Sicherung

der Grenze nicht mehr möglich. Ab 233 nach Christus sind

Einfälle von später als Alamannen bezeichneten germanischen

Stammesgruppen zu verzeichnen, zudem bestand eine wirtschaftlich

prekäre Lage. Die Zivilbevölkerung sah sich gezwungen,

das Gebiet nach und nach zu verlassen. Um 270 nach Christus zog

sich Rom endgültig hinter Rhein, Iller und Donau zurück,

Städte und Siedlungen verödeten vollständig. Sie

wurden von den Germanen, die sich in der Folge in dem Gebiet

niederließen, nicht weitergenutzt. Germaneneinfälle, häufige Regierungswechsel, Gegenkaiser,

Kriege im Osten und eine Inflation stürzten das Römische

Reich im 3. Jahrhundert nach Christus in eine schwere Krise,

von der das rechtsrheinische Gebiet besonders betroffen war.

Soldaten wurden vom Limes abgezogen, daher war die Sicherung

der Grenze nicht mehr möglich. Ab 233 nach Christus sind

Einfälle von später als Alamannen bezeichneten germanischen

Stammesgruppen zu verzeichnen, zudem bestand eine wirtschaftlich

prekäre Lage. Die Zivilbevölkerung sah sich gezwungen,

das Gebiet nach und nach zu verlassen. Um 270 nach Christus zog

sich Rom endgültig hinter Rhein, Iller und Donau zurück,

Städte und Siedlungen verödeten vollständig. Sie

wurden von den Germanen, die sich in der Folge in dem Gebiet

niederließen, nicht weitergenutzt.

Allerdings hatten auch die Alamannen ihren Traum von Rom: Gerade

in Gräbern der frühen Siedler finden sich neben Objekten

aus ihrer alten Heimat auch viele römische Güter. Diese

waren hoch begehrt und wurden entweder in den von den Römern

verlassenen Siedlungen und Städten gefunden, durch Warenaustausch

erworben oder aber von Raubzügen in das römische Gebiet

jenseits des Rheins als Beute mitgebracht. Schöne Beispiele

hierzu gibt es in der Ausstellung aus Lauffen a. N. und Gundelsheim.

Während das Gebiet rechts des Rheines aufgeben wurde,

erlebte Trier eine ungeahnte Blüte: Im Jahre 286 nach Christus

wurde Trier Residenzstadt eines in zwei Verwaltungsgebiete neu

aufgeteilten

Reiches, mit einem östlichen und einem westlichen Reichsteils.

Als Verwaltungssitz für den gesamten Westen des Römischen

Reiches reichte ihr Einfluss von Britannien im Norden bis Marokko

im Süden. Binnen weniger Jahrzehnte wurde eines der größten

kaiserlichen Bauprogramme zur Repräsentation des neuen römischen

Zentrums der Macht umgesetzt. Trier wurde zur Roma Secunda,

dem zweiten Rom, und zur größten Stadt nördlich

der Alpen.

Ab der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts setzte aufgrund

der zunehmenden Bedrohung durch die Germanen eine allmähliche

Abwanderung der Bevölkerung ein. Zeichen dieser Zeit ist

die Verödung ganzer Stadtviertel und die Ausbeutung der

ehemals glanzvollen Ausstattung.

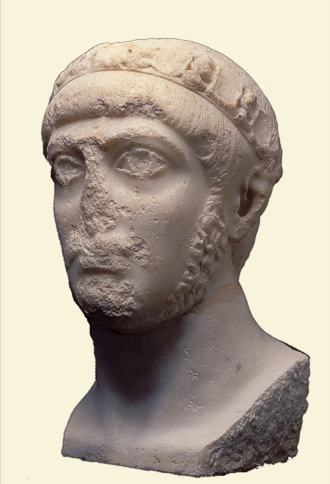

Bilder:

Porträt des römischen Kaisers Gratian mit

zerstörtem Gesicht.

Trier, 2. Hälfte 4. Jh. n. Chr. (oben) Bilder:

Porträt des römischen Kaisers Gratian mit

zerstörtem Gesicht.

Trier, 2. Hälfte 4. Jh. n. Chr. (oben)

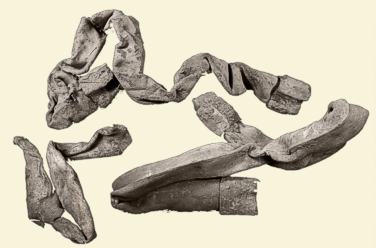

Zerstörte Bleirohre vorbereitet zum Einschmelzen.

Trier, aus der Mosel, 2.–4. Jh. n. Chr. (unten)

Beide Rheinisches Landesmuseum Trier. ©

Th. Zühmer; Rheinisches Landesmuseum Trier

Marmorne Wandverkleidungsplatten

wurden als Inschriften wiederverwendet, marmorne Bildwerke mit

Darstellungen aus der Mythologie – angesichts der Dominanz

des Christentums ohnehin bedeutungslos – wurden zerschlagen,

um im Ofen zum Kalk verbrannt zu werden. Bronzene Standbilder,

lange schon als Nistplätze von Vögeln genutzt, wurden

zerschnitten und zur Wiederverwendung des Metalls eingeschmolzen.

Auch den Römern war Recycling nicht unbekannt. Mit der Übernahme

durch Franken und Germanen im 5. Jahrhundert nach Christus endet

das städtische Leben in einer nahezu intakten römischen

Metropole wie Trier – aus der Traum! Der Traum von Rom

fand sowohl in Trier als auch im heutigen Baden-Württemberg

trotz aller Unterschiede ein jähes Ende: Geblieben ist die

Vielzahl von archäologischen Funden, Gebäuderesten

oder gar oberirdisch noch sichtbaren Bauten. Sie alle lassen

uns auch nach rund 2000 Jahren noch die Sehnsucht der Bevölkerung

in den Provinzen erahnen und vermitteln einen Eindruck davon,

wie das Vorbild Rom Alltag und Leben bestimmte. |