| |

|

Nicht nur in Sachen Architektur und Lebensart eiferte man dem

großen Vorbild nach, sondern auch in Verwaltungsangelegenheiten.

Von der Verwaltung eines jeden Gemeinwesens bis zur Hierarchie

der Beamtenschaft - Rom war die alles beherrschende Größe.

Die Strukturen deckten sich weitgehend in den Provinzstädten

mit denen der Reichshauptstadt. So standen etwa in Rom zwei

consules als höchste Beamte der Verwaltung vor, die Beschlüsse

fasste der Senat. In den Provinzen entsprachen diesen die so

genannten duoviri (wörtlich: Zwei-Männer) und der

Rat der decuriones. Unterstützt wurden sie von den Magistraten,

deren Amtszeit jeweils ein Jahr dauerte.

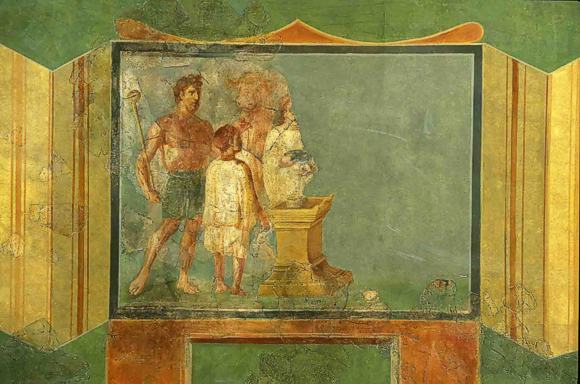

Wandmalerei mit Stieropfer.

Trier, Palastgarten,

2. Jh. n. Chr.

Rheinisches Landesmuseum Trier. ©

Th. Zühmer; Rheinisches Landesmuseum Trier

Stadt, Prestige, Wohlstand – dieser

Dreiklang bestimmte die römische Lokalpolitik. Die Übernahme

eines Amtes als Magistrat war Ehrensache, eine Bezahlung gab

es nicht. Im Gegenteil, man musste selbst große Summen

dafür aufbringen, etwa zur Finanzierung des Verwaltungsapparats.

Trotz des hohen finanziellen Eigenaufwandes waren die Ämter

sehr begehrt, denn brachten sie auch kein finanzielles Zubrot,

so ließen sie das Prestige sprunghaft wachsen. Besonders

vor den Wahlen rang man um die Gunst der potenziellen Wähler,

was ebenfalls eine kostspielige Angelegenheit war und ebenso

aus eigener Tasche finanziert werden musste. Wählen durfte

nicht jeder, dennoch kann die römische Gesellschaft als

sehr offen bezeichnet werden: so konnte zum Beispiel der Aufstieg

von freigelassenen Sklaven zu römischen Bürgern innerhalb

einer Generation gelingen. Auch Nichtrömer, das heißt

Personen ohne römisches Bürgerrecht, erhielten die

Chance, Ämter und Prestige zu gewinnen.

|

Die

Selbstdarstellung und Repräsentation spielte für

alle Personen des öffentlichen Lebens eine große Rolle.

Dafür entwickelten die Römer eine ausgefeilte Bildsprache,

die eher einem Spiel mit Symbolen entsprach. Das bevorzugte Medium

der Antike war die Plastik. Es kam darauf an, sein Bild auf öffentlichen

Plätzen und in Heiligtümern aufzustellen. Als Gewand

kam nur eine Toga, das Kleidungsstück eines Vollbürgers,

in Frage. Da nur Personen mit vollem römischem Bürgerrecht

die Toga tragen durften, war die Darstellung als Togatus an sich

ein Privileg (Bild links: Statue eines Togatragenden (Togatus).

Möhn (Kreis Trier-Saarburg), Tempelbezirk,

1. Hälfte 2. Jh. n. Chr. Die

Selbstdarstellung und Repräsentation spielte für

alle Personen des öffentlichen Lebens eine große Rolle.

Dafür entwickelten die Römer eine ausgefeilte Bildsprache,

die eher einem Spiel mit Symbolen entsprach. Das bevorzugte Medium

der Antike war die Plastik. Es kam darauf an, sein Bild auf öffentlichen

Plätzen und in Heiligtümern aufzustellen. Als Gewand

kam nur eine Toga, das Kleidungsstück eines Vollbürgers,

in Frage. Da nur Personen mit vollem römischem Bürgerrecht

die Toga tragen durften, war die Darstellung als Togatus an sich

ein Privileg (Bild links: Statue eines Togatragenden (Togatus).

Möhn (Kreis Trier-Saarburg), Tempelbezirk,

1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.

Rheinisches Landesmuseum Trier). Als standesgemäßes

Accessoire trug der Dargestellte häufig eine Schriftrolle

in der Hand oder ließ sich

mit einem Behälter für Schriftrollen zu seinen Füßen

abbilden – dies galt als Hinweis auf das hohe Bildungsniveau

des in Stein verewigten Amtsträgers. Die Statue eines Togatus

aus dem Heiligtum in Möhn, in der Nähe von Trier, gibt

einen kleinen Einblick in die Raffinessen der römischen

Bildsprache. Auch Weihungen an Gottheiten konnten den eigenen

Zwecken dienen. Sie wurden nicht alleine aus religiösen

Motiven gestiftet, sondern machten zugleich Werbung für

die eigene Amtszeit. Nicht nur der Name des Stifters, sondern

auch dessen Amt wurde prominent in der zum Weihgeschenk gehörenden

Inschrift platziert. Inschriftensteine finden sich heute vergleichsweise

häufig – zum Glück! Denn sie liefern Archäologen

wichtige Hinweise zur Verwaltung in den Provinzstädten.

„Treffen sich drei Deutsche, gründen sie einen Verein“,

so drückt ein in Deutschland gebräuchlicher Spruch

die Beliebtheit des Vereinswesens überspitzt aus. Das galt

auch schon für die Römer: „Tres faciunt collegium – Drei

machen ein Kollegium“, ein Rechtsspruch, der besagt, dass

ein Verein mindestens drei Personen umfassen musste. Solche Zusammenschlüsse

spielten im öffentlichen und religiösen Leben der Römer

eine tragende Rolle. Es gab sie in allen Bereichen der Gesellschaft

einer Stadt, so wissen wir zum Beispiel von der Berufsvereinigung

der Feuerwehrleute im römischen Trier. Andere Vereine wiederum

widmeten sich den vielfältigen öffentlichen und religiösen

Belangen, wie der Verehrung des Kaisers und der Kultausübung.

In Neuenstadt am Kocher gab es einen Verein junger Männer,

der diese auf ihre Zukunft als kommunale Leistungsträger

auf die Karriere vorbereitete. |

|