| Schloss und Landgut Rotenfels haben ihren Ursprung in einer bereits

1730 genannten Eisenschmelze, deren Hammerwerk von der Murg angetrieben

wurde. In den Jahren danach wurde das Werk um ein Wirtschaftsgebäude,

ein Wohnhaus, Baracken für die Arbeiter und eine abseits gelegene

Kapelle erweitert. Der Rastatter Hofglasermeister und spätere

Hofkammerrat Anton Dürr, der 1753 das Werk gepachtet hatte,

dann auch Besitzer des Werks geworden war, verkaufte es 1769. Die

neuen Eigentümer konnten indessen trotz einiger Investitionen

den Ruin des Werks 1775 nicht verhindern. Eine neue Ausschreibung

zur Fortführung durch Markgraf Karl Friedrich, den Hauptgläubiger

der Bankrotteure, verlief ergebnislos.

In den 1780er Jahren schließlich verkaufte die Witwe des

letzten Eigentümers das ganze Anwesen an den Markgrafen.

Dieser schenkte es 1790 an seine zweite Gemahlin, die Reichsgräfin

Hochberg, die darin eine Steingeschirr- und Tiegelfabrik einrichtete.

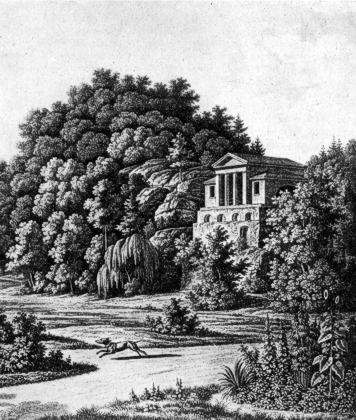

Die Manufaktur lief so gut, dass 1808 eine von Weinbrenner geplante „Römische

Villa“ im Gartenerrichtet werden konnte. 1816 allerdings

musste das Werk wegen mangelnder Rentabilität geschlossen

werden.

Schloss Rotenfels in den 1950er Jahren

Nach ihrem Tod erbte ihr Sohn, Markgraf Wilhelm, den Besitz

und begann, hier ein landwirtschaftliches Gut einzurichten, das

als Mustergut gelten sollte. Durch Grundstückskäufe

und durch Zuwendungen des Karlsruher Hofs konnte der Besitz von

17 ha im Jahr 1790 auf 122 ha 1850 vergrößert werden.

Weinbrenner war auch hier federführend, als die Fabrikanlagen

zum Landsitz umgebaut wurden. In den ehemaligen Fabrikgebäude

wurde das Herrenhaus eingerichtet, die Brennöfen dienten,

nachdem die Kamine abgebrochen waren, als Terrasse. Das neu entstandene

Landschloss wurde 1818 bezogen, allerdings in den darauf folgenden

Jahren noch weiter ausgebaut. Besonders 1842/43 erhielt der Kernbau

noch zwei senkrecht zum Hautgebäude stehende Wirtschaftsflügel.

Vom Markgrafen angestellte Probegrabungen nach Steinkohle stießen

1839 auf die Mineralquelle, die bis in die 1880er Jahre für

einen kleinen Kurbetrieb im Ort sorgte. Nachdem sich Rotenfels

allrdings nicht gegen die wachsende Baden-Badener Konkurrenz

durchsetzen konnte, wurde der Kurbetrieb eingestellt und das

Kurhaus 1906 abgebrochen. 1899 war bereits das „Römische

Haus“ der Spitzhacke zum Opfer gefallen.

Der Grundbesitz war seit 1937 Staatsdomäne und an Daimler-Benz

verpachtet, die hier einen Musterbetrieb im Zusammenhang mit

der nebenan liegenden Produktionsstätte des Unimog einrichtete.

Das zwischenzeitlich privat bewohnte Schloss ist heute Heimat

der Landesakademie für Schulkunst, Schul- und Amateurtheater,

der Schlosspark ist Kurpark des Gaggenauer Stadtteils Bad Rotenfels.

Rechts: das 1899 abgebrochene "Römische Haus" |