Das

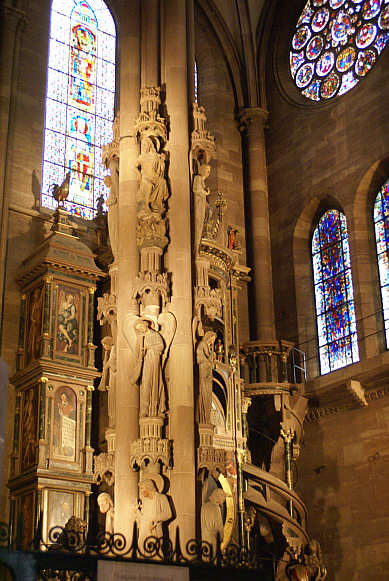

Gewölbe des des südlichen Querhauses wird von einem

Säulenbündel getragen, an dem Posaunenengel das Jüngste

Gericht verkünden.

Dieses Säulenbündel stellt eine technische Revolution dar, weil die

Masse des noch im Nordquerhaus geschlossenen Trägers in einzelne schlanke

Dienste aufgelöst und der Zwischenraum zwischen den einzelnen Diensten zur

Anbringung des großartigen Figurenzyklus genutzt ist.

An der Balustrade dahinter (links außerhalb des Bildes) wartet der Überlieferung

nach ein misstrauischer Zeitgenosse des Baumeisters bis zum heutigen Tag, dass

der Pfeiler einstürzt (Figur des 15. Jahrhunderts).

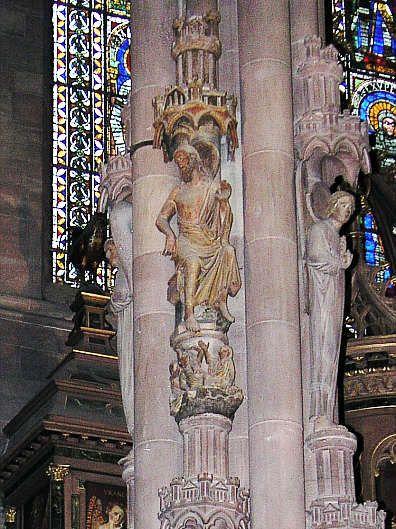

Christus

thront nicht als majestätischer Weltenrichter, wie noch

in den Bildprogrammen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts üblich,

sondern folgt eher der Gestaltung des "Schmerzensmannes", die

dann erst im 14. und 15. Jahrhundert üblich wird. Die seltsam

verdrehte Haltung, die in der Kunstgeschichte oft Anlaß zur

Kritik an der Ausarbeitung des Figurenprogramms gab, erklärt

sich daraus, dass er nicht segnet (linke Hand erhoben!), sondern

seine Wundmale zeigt. Außerdem blickt er - ungewöhnlich

für die damalige Zeit - konkret in den Raum des Kirchenschiffes

hinunter: Die Figur ist für den eintretenden Gläubigen

nicht sofort zu sehen, sondern sie ist so angebracht, dass sie

ihren Blick auf den damals vorhandenen Kreuzaltar der Gemeinde

richtete.

Damit folgt der leidende Christus des Engelspfeilers

einem neuen Ideal, das wohl durch franziskanische Vermittlung

zwischen 1223 und 1226 nach Strassburg kam. Seine Haltung entspricht

auch der Zeile aus dem "Dies irae", das im franziskanischen Umkreis

entstanden ist: "Quaerens me sedisti lassus" - "Mich suchend

saßest du erschöpft". Das Zeigen der Wundmale ist

das eigentliche Thema dieser Figur, die Wundmale waren dementsprechend

farbig ausgelegt.

Literatur: Der Christus am Strassburger Engelspfeiler. Ein

frühes franziskanisches Denkmal. Neue Zürcher Zeitung,

11. April 1998

|